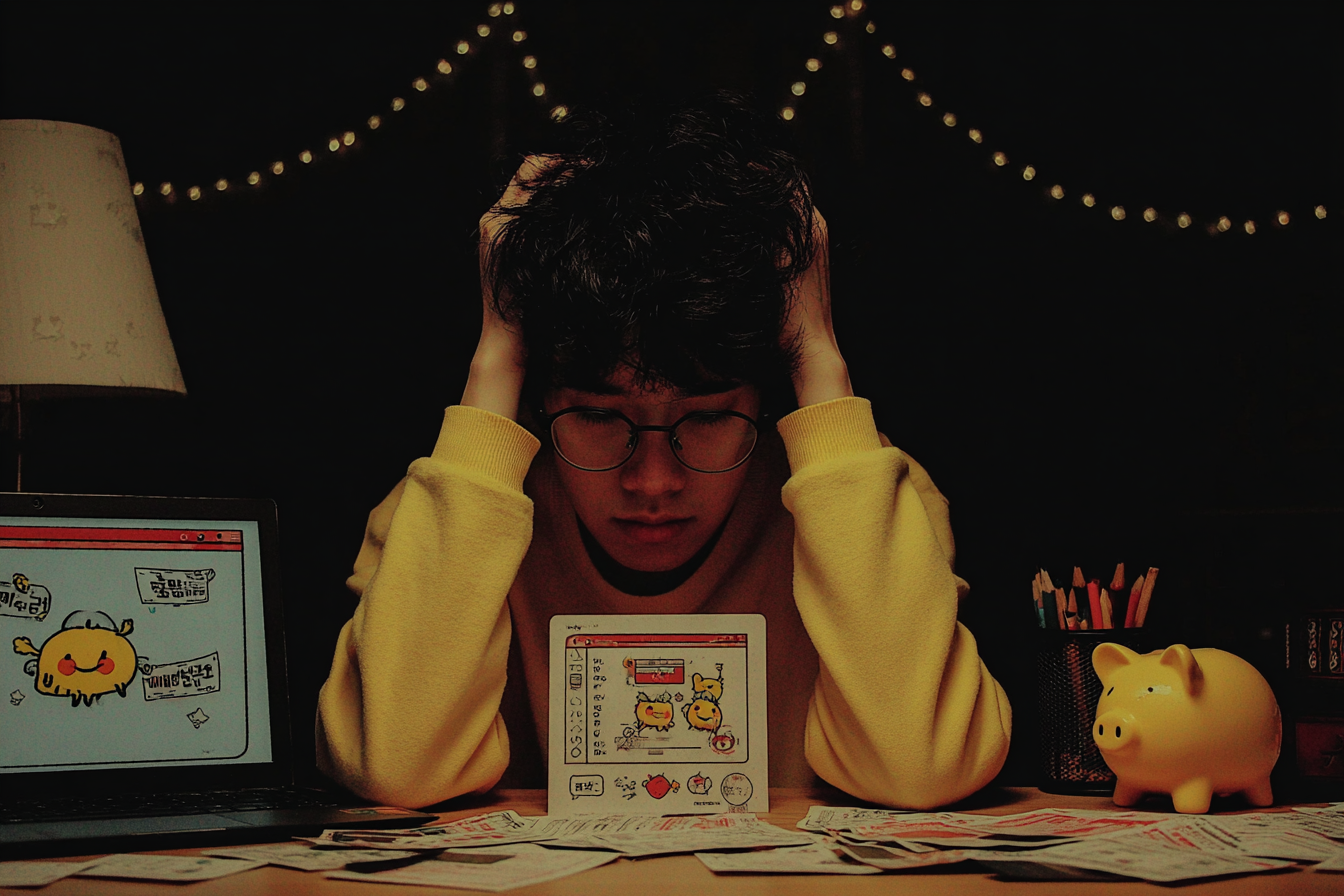

"월급 250만 원인데 70만 원짜리 명품 지갑을 샀습니다. 후회는 없어요.

이거 들고 있으면 제가 달라 보이거든요."

통장 잔고는 늘 마이너스지만 옷장에는 명품이 가득합니다. 역설적이게도 경제적 여유가 없을수록 더 비싼 것을 사고, 부유할수록 검소하게 삽니다. 왜 이런 일이 벌어질까요?

1부: 보상 소비의 함정 - 부족함을 채우려는 심리

심리학에서는 이를 '보상 소비(Compensatory Consumption)'라고 부릅니다. 자존감이 낮거나 사회적으로 인정받지 못한다고 느낄 때, 사람들은 소비를 통해 그 결핍을 채우려 합니다.

하버드 경영대학원의 나이라 라마니 교수 연구팀은 흥미로운 실험을 진행했습니다. 실험 참가자들에게 자존감을 낮추는 피드백을 준 후 쇼핑 선택을 관찰했더니, 자존감이 떨어진 그룹이 평소보다 2배 이상 비싼 제품을 선택했습니다. 특히 타인에게 보이는 제품일수록 그 경향이 강했습니다.

핵심은 '타인에게 보이는'입니다. 집에서 혼자 쓰는 물건은 저렴한 것을 사도, 밖에서 들고 다니는 가방, 신발, 시계는 무리해서라도 비싼 것을 삽니다. 왜냐하면 그것이 나의 '사회적 가치'를 증명한다고 믿기 때문입니다.

소비심리학자 러셀 벨크는 "우리는 우리가 소유한 것의 합"이라고 말했습니다. 자존감이 불안정할수록 외부의 물건으로 자신을 증명하려 합니다. 명품 가방 하나가 '나는 가치 있는 사람'이라는 증명서가 되는 겁니다.

2부: 가시적 소비 - 가난할수록 과시하고 싶다

경제학자 토스타인 베블렌은 1899년 저서 『유한계급론』에서 '과시적 소비' 개념을 제시했습니다. 그런데 21세기에는 이 이론이 뒤집혔습니다. 2017년 시카고대 연구에 따르면, 실제로 과시적 소비를 가장 많이 하는 계층은 저소득층이었습니다. 연소득 하위 20%가 의류, 액세서리, 자동차 같은 '가시적 소비'에 쓰는 비중이 상위 20%보다 훨씬 높았습니다.

왜 그럴까요? 심리학자 조지프 헨리치는 "사회적 지위가 불안정할수록 그것을 증명하려는 욕구가 강해진다"고 설명합니다. 부자는 이미 사회적 인정을 받았기 때문에 굳이 증명할 필요가 없지만, 가난한 사람은 끊임없이 "나도 괜찮은 사람"임을 보여줘야 한다고 느낍니다.

한국 사회는 특히 이 현상이 강합니다. 서울대 소비자학과 김난도 교수는 "한국은 외모와 소비가 곧 계급을 나타내는 사회"라고 분석합니다. 명품 로고가 보이는 가방, 최신형 스마트폰, 브랜드 의류가 곧 나의 '사회적 등급표'가 되는 겁니다.

3부: 현재 편향의 덫 - 미래보다 지금 당장의 만족

행동경제학에는 '현재 편향(Present Bias)'이라는 개념이 있습니다. 사람들은 미래의 큰 이익보다 눈앞의 작은 만족을 더 중요하게 여긴다는 것이죠.

노벨경제학상 수상자 대니얼 카너먼의 연구에 따르면, 특히 경제적 스트레스가 클수록 현재 편향이 강해집니다. 하버드대 센딜 멀레이너선 교수는 이를 '결핍의 심리학'으로 설명합니다. 돈이 부족할수록 장기적 계획보다 즉각적 만족에 집중하게 된다는 겁니다.

"이번 달만 힘들면 다음 달에 갚으면 되지." "한 번쯤은 나도 이런 거 가져봐야지." 이런 생각이 반복되면서 빚은 늘어나고 저축은 불가능해집니다. 심리학에서는 이를 '자아 고갈(Ego Depletion)'이라고 부릅니다.

문제는 이 만족이 오래가지 않는다는 점입니다. 심리학자 필립 브릭먼의 '쾌락의 쳇바퀴' 이론에 따르면, 소비로 얻는 행복은 금방 익숙해지고, 다시 더 큰 소비를 원하게 됩니다. 70만 원짜리 지갑에 만족하던 사람이 곧 150만 원짜리 가방을 원하게 되는 겁니다.

4부: SNS가 만든 비교의 지옥

2024년 한국소비자원 조사에 따르면, 20~30대 과소비의 가장 큰 원인은 'SNS'였습니다. 인스타그램과 유튜브에서 보이는 화려한 삶이 나의 기준이 되고, 그에 못 미치는 현실이 초라하게 느껴집니다.

MIT 경제학자 존 리스트의 연구는 충격적입니다. SNS 사용 시간이 하루 2시간 이상인 사람들은 그렇지 않은 사람보다 평균 30% 더 많은 과소비를 한다는 결과였습니다. 특히 저소득층일수록 이 영향이 컸습니다.

왜냐하면 가난한 사람일수록 "나도 저렇게 살 수 있다"는 환상이 절실하기 때문입니다. 부자는 이미 그런 삶을 살고 있으니 굳이 SNS에서 동경할 필요가 없지만, 가난한 사람은 SNS 속 삶이 유일한 탈출구처럼 느껴집니다.

5부: 악순환의 고리를 끊는 법

그렇다면 어떻게 이 악순환에서 벗어날 수 있을까요?

첫째, 자존감의 근원을 바꿔야 합니다. 스탠퍼드대 심리학자 캐럴 드웩은 "자존감은 소유가 아니라 성장에서 나온다"고 말합니다. 명품 가방이 아니라, 작은 목표 달성하기처럼 내가 통제할 수 있는 영역에서 성취감을 찾아야 합니다.

둘째, 가시적 소비를 줄이고 비가시적 투자를 늘려야 합니다. 70만 원짜리 지갑 대신 70만 원을 투자 계좌에 넣으세요. 6개월 뒤 통장에 찍힌 숫자가 주는 자존감은 명품 가방과는 비교할 수 없습니다.

셋째, 24시간 규칙을 적용하세요. 사고 싶은 물건이 생기면 24시간을 기다리세요. 하버드 경영대학원 연구에 따르면, 24시간만 기다려도 충동구매의 70%가 사라집니다.

마무리

가난한 사람일수록 자존감을 돈으로 사는 이유는 명확합니다. 사회적 인정에 대한 갈증, 부족함을 채우려는 보상 심리, 비교의 함정, 그리고 현재 편향. 이 모든 것이 결합되어 악순환을 만듭니다.

하지만 진짜 자존감은 소비에서 오지 않습니다. 70만 원짜리 지갑이 당신을 70만 원어치 더 가치 있게 만들지 않습니다. 당신의 가치는 통장 잔고나 명품 로고가 아니라, 매일 조금씩 성장하는 그 과정 속에 있습니다.

명품 가방을 들고 다니는 순간의 만족보다, 1년 뒤 통장에 500만 원이 쌓였을 때의 안정감이 훨씬 큽니다. 오늘부터 묻지 마세요. "이거 사면 나 멋있어 보일까?" 대신 이렇게 물어보세요. "이거 사면 1년 뒤 내 통장은 어떻게 될까?" 그 질문의 차이가 당신의 10년을 바꿉니다.

'자기경영' 카테고리의 다른 글

| 왜 돈이 많아질수록 오히려 외로워지는가 (1) | 2025.11.04 |

|---|---|

| 가난한 사람일수록 '시간'을 헐값에 파는 이유 (0) | 2025.11.03 |

| 아무것도 안 하는 날이 부를 만든다 - 번아웃 없는 부자들의 비밀 (3) | 2025.10.31 |

| 가난한 사람이 더 비싼 걸 사는 이유-싸구려 함정의 심리학 (2) | 2025.10.30 |

| 진실과 거짓의 과학사 (1) | 2024.12.03 |